目次

沐浴について「いつから始めるの?」「揃えておきたいアイテムは?」「注意点が知りたい」など疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

沐浴は授乳やおむつ替えと同じくらい大切なお世話の1つです。とくに初めての育児の場合、慣れるまで不安に感じるママやパパは大勢います。

沐浴を手際よくするためには、事前の準備と手順を学ぶことが大切です。

そこで今回は沐浴に必要なグッズや適切なタイミング・手順などを解説します。リッチェルで販売しているベビーバスも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

生後1か月頃までの赤ちゃんは新陳代謝がとても活発です。汗をかいていないように見えても多くの汗や皮脂が出ているため、沐浴は毎日1回する必要があります。

沐浴は基本的に1日1回ですが、夏場など汗をよくかいた日は2回以上でも問題ありません。できる限り赤ちゃんの肌を清潔に保ちましょう。

赤ちゃんの沐浴前の準備に必要なもの

お湯の温度は夏場は37〜40度、冬場は40度ほどが適温です。慣れるまでは湯温計で温度をチェックしておくと安心です。

湯温計はお湯の中に浮かべて使用します。シンプルでリーズナブルな商品を探している方には、アナログ表示の湯温計がおすすめです。

素早く測定できて機能性重視の方には、デジタル表示の湯温計が適しています。

赤ちゃんの沐浴の際に必要なもの

- ベビーバス

- 洗面器

- 沐浴布

- ガーゼのハンカチ

- ベビーソープ(低刺激)

- バスタオル

- 着替え一式

赤ちゃんを安全かつ快適に沐浴させるために、必要なアイテムは用意しておきましょう。それぞれのアイテムの使い方や選び方を解説します。

ベビーバス

ベビーバスは生後1か月頃までの沐浴に不可欠なアイテムです。

ベビーバスはさまざまな種類が販売されています。

洗面器

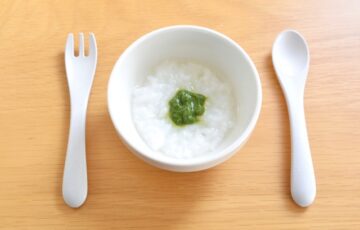

洗面器はお湯をはった顔拭き用とすすぎ用の2つ準備します。顔拭き用の洗面器は汚れや雑菌が赤ちゃんの目に入るのを防ぐためにほかの用途では使用せず、必ず顔拭き専用にしましょう。

顔拭き用の洗面器はガーゼが浸る程度の小さいサイズを準備します。

沐浴布

沐浴布は入浴中の赤ちゃんの身体を包むときに使用する布です。

赤ちゃんの身体全体がお湯に浸かることはないため、お湯に浸かっていない部分が冷える可能性があります。お湯で濡らした沐浴布で身体を包み、体温低下を防ぐ役割があります。

沐浴布は赤ちゃんの身体に直接触れるため、肌に優しい木綿やガーゼのものを用意しましょう。

ガーゼのハンカチ

ガーゼのハンカチは、赤ちゃんの顔や身体を洗うために使用します。一度に使用する枚数は2~3枚程度です。

洗い替えのことも考えて、毎日の沐浴のために最低5枚は用意しておくと安心です。

ベビーソープ(低刺激)

赤ちゃんの肌は刺激に弱いため、必ず低刺激のベビーソープを使用しましょう。

ベビーソープには固形タイプ・液体タイプ・泡タイプの3種類があります。なかでも泡立てる必要のない泡タイプがおすすめです。

ベビーソープは、アルカリ性と弱酸性とpH(水素イオン指数)の異なる商品が販売されています。

肌の皮脂や汚れを落としたい方はアルカリ性を選びましょう。肌を労わって洗いたい方には弱酸性が適しています。

新生児期~3か月までは皮脂の分泌が多くなりやすいため、肌の汚れをしっかり落とせるアルカリ性がおすすめです。生後3ヶ月以降は皮脂の分泌が減ってデリケートな状態になりやすいため、肌に優しい弱酸性がおすすめです。

ただし、季節や健康状態によって相性のいいものも変わるため子どもの状態に合わせて選ぶようにしましょう。

バスタオル

バスタオルは専用のものでなく、家にあるものを使用して構いません。バスタオルが大きすぎる場合は半分に折った状態で使用しましょう。

バスタオルは着替えの上に重ねて広げた状態で準備します。スペースに余裕があれば、着替えとは別の場所に広げておくと使いやすくなります。

床を濡らしたくない場合はビニールシートを敷くとよいでしょう。

着替え一式

着替え一式は季節に合わせた服と肌着を準備します。夏には通気性のよい服、冬には保温性の高い服を準備しましょう。

着替えは袖を通した状態で服と肌着を重ねて準備しておくと、スムーズに着替えさせられます。

着替えの一番上にはおむつを広げて用意しておくのがポイントです。おむつをすぐに付けられるため、沐浴後に焦る心配はありません。

赤ちゃんの沐浴後のケアに必要なもの

- 綿棒

- ヘアブラシ

- スキンケア用品

赤ちゃんは十分な体力がなく肌もデリケートなため、沐浴後はスピーディーなケアが必要です。

ケアを焦らず行うために、事前に必要なアイテムを用意しておきましょう。

綿棒

綿棒はおへそ周りの水分をとったり、耳や鼻をきれいにしたりするときに使用します。軸や先端が細くなった専用の綿棒であれば、赤ちゃんの小さな耳や鼻のお手入れに便利です。

へその緒がジュクジュクしているときには綿棒を使って消毒も行います。綿棒はさまざまな用途で使用できるため、多めに用意しておきましょう。

ヘアブラシ

髪の毛がある程度増えてきたときにはヘアブラシを使用しましょう。

ヘアブラシは髪の毛を整えるだけでなく、入浴後に髪の毛を乾きやすくします。そのため、入浴後のケア用品として準備しておくとよいでしょう。

赤ちゃんの髪の毛は細く柔らかいため、放っておくと毛玉になる可能性があります。繊細な頭皮を傷つけない専用のヘアブラシを選ぶことが大切です。

スキンケア用品

赤ちゃんの肌はデリケートで、ケアを行わないと乾燥して肌トラブルを引き起こします。繊細な肌を守るためには、保湿クリームやベビーローションなどのスキンケア用品を準備しましょう。

スキンケア用品はさまざまな種類が販売されています。赤ちゃんの肌の状態や季節に合わせた低刺激のスキンケア用品を選びましょう。

赤ちゃんの沐浴のポイントを段階別に紹介|手順も解説

- 沐浴前(準備)のポイント

- 沐浴中のポイント・入れる手順

- 沐浴後のポイント

それぞれの段階別にポイントと手順を紹介します。

沐浴前(準備)のポイント

まずはベビーバスにきれいなお湯を準備しましょう。温度は37~39度が適温です。

沐浴中は赤ちゃんから手を離すことができず、必要なものを取りにいけないため、沐浴の前にすべての準備を整えておくことが重要です。

洗面器やベビーソープだけでなく、沐浴後に必要な用品もすべて準備しておきましょう。着替えやバスタオルは広げて準備しておくと、スムーズに着替えさせられます。

沐浴中のポイント・入れる手順

沐浴中の手順は以下の通りです。

- 赤ちゃんを裸にして沐浴布をかける

- 顔を洗う

- 頭を洗う

- 身体はお腹側→背中側の順番で洗う

- バスタオルで水分を拭き取り服を着せる

手順を把握しておくと心のゆとりを持って沐浴ができます。

手順ごとのポイントも解説するのでぜひ沐浴前に確認しておきましょう。

1.赤ちゃんを裸にして沐浴布をかける

服を脱がせたら赤ちゃんの身体に沐浴布をかけます。そして首の後ろを左手で支え、お尻を右手で持つように支えながら抱き上げます。

お湯に浸かるときには足からゆっくりと入れてあげましょう。このとき、左手で耳を閉じるように押さえる必要はありません。

赤ちゃんは足先から入れたら、肩までお湯に浸かる高さで支えます。

沐浴布には上からお湯をかけて温めるのがポイントです。温かい沐浴布をかけてあげると、赤ちゃんは裸でも安心して沐浴できます。

2.顔を洗う

顔を洗うときには洗面器に貯めておいたお湯に浸した後、水気を切ったガーゼを使用しましょう。ガーゼで目から順番に顔全体を拭きます。

目は目やにを取ってから、目尻から目頭の方向に拭き取ります。

顔は額から頬の上部、小鼻、頬の下部あごを通り、3の字を書くように拭き取るのがポイントです。

次に額から頬、鼻の下、反対の頬、あごを通り、S字を描くように拭き取りましょう。

ガーゼは1回ごとにすすぎます。発疹がひどいときにはガーゼにベビーソープを付けて、目や鼻、口周りを避けて拭きます。仕上げにきれいなお湯で拭き取りましょう。

3.頭を洗う

手にベビーソープを付けて泡立ててから頭を洗っていきます。

洗うときには手のひら全体を使います。とくに毛の生え際は汗や汚れが溜まりやすいため、ていねいに洗うのがポイントです。

洗い終わったら、ガーゼを使用して少しずつお湯をかけながらベビーソープを落とします。最後に湯冷めしないように、固く絞ったガーゼで水分を拭き取りましょう。

4.身体はお腹側→背中側の順番で洗う

身体はお腹側から洗い、次に背中側の順番で洗います。洗うときには洗う部分だけ肌を露出させるようにして、洗っていない部分は沐浴布をかけた状態にします。

お腹側は首・両手・胸・お腹・両足の順番で洗いましょう。とくに首や脇の下、足の付け根、ひざの裏側などくびれの多い部分は、汗や汚れが溜まりやすいため丁寧に洗います。

お腹側を洗い終わったら、泡立てたベビーソープで背中とお尻を洗います。

首の後ろを左手で支えた状態で、右手を脇の下に入れてうつ伏せの状態にしましょう。このとき、右手の人差し指と親指で腕を掴むように支えると安定します。

うつ伏せの状態では、赤ちゃんの顔がお湯に付いていないか注意が必要です。

5.バスタオルで水分を拭き取り服を着せる

最後に、広げておいたバスタオルに赤ちゃんを寝かせて水分を拭き取ります。

赤ちゃんの皮膚はデリケートで摩擦に弱いため、ゴシゴシこするのではなく、ポンポンと押さえるように拭くことが大切です。

身体全体の水分を拭き取り、おむつを履かせた後、おへそ周りの水分をしっかり拭き取りましょう。

服を着せてから、お鼻と耳を綿棒できれいに拭き取ります。ヘアブラシで髪を整えて終了です。

沐浴後のポイント

湯冷めしないように部屋は空調を使用して、暖かい室温を保つことが大切です。

沐浴後にすばやく水分を拭き取り、衣服がすぐに着られるようになっているか、準備の段階で確認しておきましょう。

また、へその緒がジュクジュクしている場合は、綿棒で消毒を行います。

赤ちゃんの肌はデリケートで乾燥しやすいため、クリームやオイルなどのケア用品を使用して保湿を行いましょう。

入浴後はのどが乾いている可能性が高く、母乳やミルクで水分補給も忘れずに行うのがポイントです。

赤ちゃんの沐浴時に気を付けたいこと

- 生活リズムを整えるために毎日同じ時間帯に入れてあげる

- 沐浴の時間は5~10分が目安で長引かないように手早く入れる

- 抵抗力が足りない赤ちゃんは大人と一緒に入浴できない

間違った方法で沐浴をすると、赤ちゃんに負担がかかる可能性があります。ここで紹介するポイントに注意して安全かつ手早く行いましょう。

生活リズムを整えるために毎日同じ時間帯に入れてあげる

赤ちゃんの生活リズムを整えるために、毎日同じ時間に入浴することをおすすめします。

大人の場合、寝る前などの夜中にお風呂に入りますが、赤ちゃんは夜間だと湯冷めする可能性が高くなるため、日中の時間帯に沐浴を行いましょう。

ただし、同じ時間帯に入れることが難しいときは、無理する必要はありません。パパとママの負担にならないように工夫しましょう。

沐浴時間をずらす場合は、深夜は避けて早い時間帯に行います。

沐浴の時間は5~10分が目安で長引かないように手早く入れる

長くお湯に浸かる行為は赤ちゃんに負担がかかるため、長風呂はNGです。沐浴は入浴から入浴後の保湿ケア、服を着せるまでを10分以内に終わらせます。

手早く済ませるためには、準備と手順をしっかり把握しておくことが重要です。

また、1人よりも2人の方が安全に手早く済ませられるので、パパとママで協力して沐浴することをおすすめします。

抵抗力が足りない赤ちゃんは大人と一緒に入浴できない

生後1か月頃までの赤ちゃんは抵抗力が弱く、感染症のリスクが高い状態です。そのため、大人が入る浴槽では一緒に入浴できません。

浴槽は一見きれいでも、見えない雑菌や汚れがお湯の中に浮いている可能性があります。

赤ちゃんにとって肌トラブルやほかの病気の原因となるため、浴槽に入れるのは避けた方がよいでしょう。

生後1か月頃までの赤ちゃんの沐浴には、ベビーバスの使用をおすすめします。

沐浴してはいけない時はいつ?避けたいタイミングを紹介

- 授乳前(空腹時)は避け、授乳直後は30分くらいあける

- 元気がない・母乳やミルクの飲みが悪い時は沐浴を避ける

この2つのタイミングはなぜ避けた方がよいのか解説します。

授乳前(空腹時)は避け、授乳直後は30分くらいあける

沐浴は体力を消耗するため、赤ちゃんの空腹時にはできるだけ避けた方がよいでしょう。空腹時は機嫌が悪いことが多く、入浴中に泣いてしまい余計に体力を消耗します。

一方、授乳直後にも注意が必要です。授乳直後は満腹の状態になっており、お湯の中に入ると気持ち悪くなり、母乳を吐き戻しする可能性が高くなります。

赤ちゃんにとっても負担が大きいため、授乳後は30分程度あけて沐浴を行いましょう。

元気がない・母乳やミルクの飲みが悪い時は沐浴を避ける

元気がないまたは母乳やミルクの飲みが悪いときは体力が落ちていたり、発熱したりしているケースも多くあります。

お湯に浸かることは負担になる可能性があるため、避けることを推奨します。

また、赤ちゃんがぐずっているときや泣き止まないときも機嫌がよくなるまで待つことがポイントです。

機嫌が悪い状態でお風呂に入ると、パパとママも焦ってしまいます。無理をせず、赤ちゃんもママも楽しい気持ちになれるような沐浴を行いましょう。

赤ちゃんの沐浴にはリッチェルのベビーバスがおすすめ

使う人の腕が痛くなりにくい「よこ構造」と、へたりにくい「たて構造」の良さを掛け合わせたつくりになっています。

背もたれのクッションはほどよい傾斜で、ずり落ちを防止してくれるストッパーがついているため、赤ちゃんの姿勢の維持をサポートします。

底の止水栓を抜くと、ひっくり返さずにベビーバスを持ち上げるだけで排水できます。使用後は小さくたためるため、収納や持ち運びにも便利です。

エアポンプ内蔵タイプやストッパー付きなどさまざまな便利機能の付いたベビーバスを展開していますので、家庭にぴったりな商品が見つかります。

おすすめのベビーバスを3点紹介します。

- ふかふか ベビーバス ステップアップ

- ふかふか ベビーバスプラスK

- ふかふか ベビーバスK

ふかふか ベビーバス ステップアップ

| 商品名 | ふかふか ベビーバス ステップアップ |

| 対象月齢 | 新生児~12か月頃まで |

| 適用身長 | ~75cm |

| 体重目安 | 11kg |

| サイズ | 約66×41×42.5Hcm |

| 容量 | Bath MAXライン位置:約9L Chair MAXライン位置:約3L |

| 詳細 | 公式ショップへ |

ふかふか ベビーバス ステップアップは、対象月齢が新生児から生後12か月頃までと幅広く、成長に合わせて長く使用できます。

ベビーバスだけでなく、だっこクッションを付けてバスチェアとしても使用でき、月齢に合わせて使い分けできるのもポイントです。エアポンプ内蔵で、市販の空気ポンプを使わなくても簡単に膨らみます。

さらに、ママも赤ちゃんの喜ぶ可愛いデザインです。

ふかふか ベビーバスプラスK

| 商品名 | ふかふか ベビーバスプラスK |

| 対象月齢 | 新生児~6か月頃まで |

| 適用身長 | ~66cm |

| サイズ | 約69×47×28Hcm |

| 容量 | 満水時:約21L MAXライン位置:約8L |

| 詳細 | 公式ショップへ |

ふかふか ベビーバスプラスKは、ふかふかベビーバスステップアップと同様に、エアポンプ内蔵で、市販の空気ポンプを使わなくても簡単に膨らみます。また、ストッパー付きで生後6か月頃までの赤ちゃんでもずり落ちにくい構造です。

サイズが合えばシンクでも使用できるため、しゃがんだ姿勢が辛い方にはおすすめです。

ふかふか ベビーバスK

| 商品名 | ふかふか ベビーバスK |

| 対象月齢 | 新生児~6か月頃まで |

| 適用身長 | ~66cm |

| サイズ | 約68×47×29Hcm |

| 容量 | 満水時:25L MAXライン位置:10L |

| 詳細 | 公式ショップへ |

ふかふか ベビーバスKはリーズナブルな価格帯で、お風呂デビューにぴったりです。こちらもシンクに入るサイズなので、座った体勢がつらいときはシンクで沐浴できます。

リッチェルのふかふかベビーチェアは赤ちゃんの成長に伴い一緒に入浴する際に便利

| 商品名 | ふかふか ベビーチェアK |

| 対象月齢 | 7か月~2歳頃まで |

| 体重目安 | 12kgまで |

| サイズ | 約46×48×27Hcm |

| 詳細 | 公式ショップへ |

おすわりできるようになったら、ママやパパと一緒に入浴するときに便利なベビーチェアも展開しています。

ふかふか ベビーチェアKは座ったときに赤ちゃんが前に倒れにくいような構造です。

チェアの底にストッパーが付いており、ストッパーを足で押さえると簡単に赤ちゃんを抱き上げられます。

溝があまりないシンプルな作りで丸洗いができ、お手入れも簡単です。お風呂場だけでなく、部屋の中でもお座りの練習にも使用できます。

赤ちゃんの沐浴に必要なものをしっかり準備して毎日のバスタイムを快適にしましょう

沐浴にはベビーバスや沐浴布、ベビーソープなどさまざまなアイテムが必要です。

赤ちゃんは長くお湯に浸かると体力を消耗します。負担を最小限にするためにも、お風呂の前に必要な用品を揃えてすぐに使えるようにしておくことが大切です。

赤ちゃんの沐浴には、リッチェルで販売しているベビーバスがおすすめです。なかでも「ふかふか ベビーバス ステップアップ」はバスチェアにもなるため長く使用できます。

ベビーバスを使って赤ちゃんもママもパパも楽しく沐浴をしましょう。