目次

子どもが自分でご飯を食べるようになると、気になってくるのがスプーンの持ち方です。間違ったスプーンの持ち方は、食べこぼしが増えたり箸に移行しにくくなったりする原因になります。

正しくスプーンを持たせるためには、発達段階に応じて持ち方をステップアップさせることが大切です。段階を踏んで練習させることで、効率的にスプーンの持ち方を覚えられます。

本記事では、スプーンの持ち方を3つの発達段階に分けて紹介します。

練習を始める時期やコツ、使うアイテムの選び方まで幅広く解説するため、子どものスプーンの持ち方に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

スプーンの持ち方を発達段階ごとに紹介

赤ちゃんは初めから正しいスプーンの持ち方ができるわけではありません。徐々に正しく持てるように誘導してあげましょう。

以下3つの発達段階に応じたスプーンの持ち方を紹介します。

- にぎり持ち|1歳~1歳6ヶ月頃

- つまみ持ち|1歳6ヶ月~2歳頃

- おはし持ち(バキューン持ち)|2歳~3歳頃

1.にぎり持ち|1歳~1歳6ヶ月頃

1歳~1歳6ヶ月頃の赤ちゃんには、にぎり持ちでスプーンを持たせましょう。

にぎり持ちは赤ちゃんにとってもっとも簡単な持ち方です。スプーンを上から握り、肘を曲げたり腕全体を動かしたりしながら、自分の口元に持っていきます。

赤ちゃんは離乳食を食べ始めるようになる前から、物を握る動作は得意です。

にぎり持ちはおもちゃなどを握って遊ぶ時と同じ動作のため、スプーンを使ったことがない赤ちゃんでも自然にできるでしょう。

2.つまみ持ち|1歳6ヶ月~2歳頃

にぎり持ちでスプーンを持つことに慣れてきたら、つまみ持ちを教えましょう。

つまみ持ちの練習時期の目安は1歳6ヶ月~2歳頃です。つまみ持ちは下からスプーンを握る持ち方で、にぎり持ちよりも難易度が上がります。

やる気がない時につかみ持ちを促すとスプーンを嫌がる可能性があります。機嫌がよい時に練習させてください。

3.おはし持ち(バキューン持ち)|2歳~3歳頃

つまみ持ちができるようになったら、おはし持ち(バキューン持ち)にチャレンジさせましょう。2歳~3歳頃がおはし持ちの練習に進める時期の目安です。

おはし持ちとは、親指・人差し指・中指でスプーンをつまむ持ち方です。親指と人差し指を立ててピストルのような形を作ってから親指の付け根部分にスプーンを置いて握らせます。

難しそうであれば人差し指側に薬指と小指もそえる持ち方から慣らしてください。徐々に3本指で握れるように練習させましょう。

スプーンを持ち始めるのは1歳頃が目安!3歳頃までに持てる子が多い

赤ちゃんがスプーンを自分で持ち始めるのは1歳頃が目安です。

東京都教育委員会の就学前教育カリキュラム改訂版では1歳~1歳3ヶ月頃の発達過程で「スプーンを持って自分で食べようとする」と記載されています。

また母子健康手帳には、2歳頃の保護者の記録欄に「スプーンを使って自分で食べますか」というチェック項目があることから、2歳を目途にスプーンを使いこなせるようになるのが一般的です。

大半の子どもが、幼稚園などで親元から離れ集団生活がスタートする3歳頃には、大人と同じようなスプーンの持ち方で食べられるようになります。

参考:東京都教育委員会「就学前教育カリキュラム改訂版 第2章保育・教育課程」

参考:こども家庭庁「母子健康手帳」

スプーンの持ち方はいつからいつまで練習する?

スプーンの持ち方を練習する期間は、1歳~1歳半頃が目安です。離乳食に移るタイミングで練習を始める方もいます。

ただしスプーンに興味を持つ時期や指・手首の発達時期には個人差があります。またやる気がない時に始めてもうまくいきません。

大人がスプーンを持って食べさせてあげている際に、子どもが手を添えてくるなど「自分でスプーンを持ちたい」という意思が見られた時に始めるのがおすすめです。

スプーンの持ち方別で練習方法とコツを解説

以下3つのスプーンの持ち方別に練習方法を解説します。スムーズに練習するためのコツも紹介するため参考にしてください。

- にぎり持ち|スプーンへの慣れを優先

- つまみ持ち|指先でつまむ動き方を覚えさせる

- おはし持ち(バキューン持ち)|正しい指の配置を教える

1.にぎり持ち|スプーンへの慣れを優先

にぎり持ちの練習で大切なのは、スプーンに慣れることです。にぎり持ち自体は難しくはないため、持ち方の練習をさせるというよりも「スプーンはご飯を食べるために使うもの」と覚えさせることを意識しましょう。

離乳食と一緒にスプーンをだして関連付けたり、子どもがスプーンを持った時に大人が手を添えて食材をすくい口まで運んだりして、使い方を伝えていきます。

スプーンで遊び始めたら、おもちゃと認識する前に練習をやめて大人が食べさせてあげましょう。

2.つまみ持ち|指先でつまむ動き方を覚えさせる

つまみ持ちを練習する際は指先でつまむ動きを教えましょう。つまみ持ちは、手のひらを内側にする動作が必要になります。

口まで運ぶ時には腕の内側の筋肉を使うため、にぎり持ちよりも運動機能が発達していることも大切です。

つまみ持ちに慣れないうちはぎこちなく感じるかもしれませんが、次第に違和感なく持てるようになります。

3.おはし持ち(バキューン持ち)|正しい指の配置を教える

おはし持ちは、正しい指の配置で持つことから練習させます。大人が親指と人差し指を立てて鉄砲で「バキューン」と撃つふりをして、子どもに指の形を真似させましょう。

鉄砲の形ができたら指の間にスプーンを置き、親指と人差し指を曲げて固定させてください。

しかし、練習を重ねると徐々にマスターしてくるため、辛抱強くチャレンジさせましょう。

一度スプーンの持ち方が定着すると直らない?

間違ったスプーンの持ち方が定着しても直せます。箸の持ち方よりも矯正は簡単です。

しかし年齢を重ねるほど、身体が慣れて直すのに苦労するため、なるべく早めに改善できるように促してあげましょう。

間違った持ち方の癖がついている場合、自分で矯正するのは難しいです。

食事の前に必ず正しい持ち方をしているか確認し、途中でスプーンを置くことがあれば都度おはし持ちするように声掛けしてください。時間がかかっても必ず直ると信じて見守りましょう。

スプーンの持ち方を練習するアイテムの選び方

正しい持ち方を練習する時はスプーン選びも重要になります。スプーン選びのポイントは以下の3つです。

- 身体の発達に合わせたサイズ・形状を選ぶ

- 利き手に合わせる

- 練習用のスプーンを選ぶ

身体の発達に合わせたサイズ・形状を選ぶ

スプーンは子どもの身体の発達に合わせたサイズと形状のものを選びましょう。

はじめのうちは、一口分が少ない小さなスプーンが食べやすかったとしても、発達が進むと徐々に物足りなくなります。

食べる量が増えたら一度に多くの量をすくえるように、広い深いスプーンへサイズアップしましょう。

子どもの成長はわかりやすく目に見えるものではないため、同じものを長く使ってしまいがちです。子どものストレスを軽減する意味でも発達に合ったものを用意してください。

利き手に合わせる

子どもが自分で食べる用のスプーンは、口に運びやすいように角度が付いたものが多いです。

角度が付いたスプーンは右手用と左手用に分かれているため、子どもの利き手に合わせて選んでください。

子どもの利き手が決まるのはおおよそ4歳頃です。日頃から子どもの利き手がどちらなのか、意識して見ておきましょう。

まだ利き手が判断できない時期に用意する場合は、どちらの手でも使える角度が付いていないスプーンを選ぶと失敗しません。

練習用のスプーンを選ぶ

子ども用のスプーンは、大人が食べさせる用と自分で食べる用の2種類あります。

大人が食べさせる時は、柄の長くすくう部分が子どもの口に合うサイズのスプーンが適しています。

しかし、自分で食べる時は柄が短く太めになっているなど子どもが食べやすいように工夫されている形状のスプーンを用意しましょう。

自分で食べる用のスプーンかどうかは、スプーンの形状だけでなくパッケージで簡単に見分けがつきます。

発達段階に合わせたスプーンの持ち方の練習にはリッチェルトライシリーズのスプーン&フォーク!

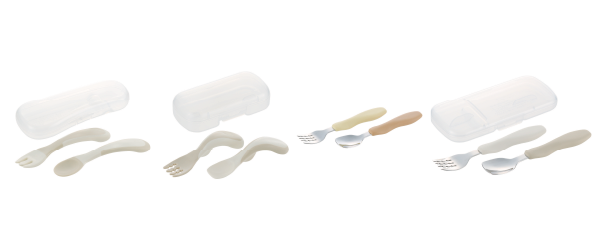

| 名称 | にぎり持ちスプーン・フォーク(ケース付) | つまみ持ちスプーン・フォーク(ケース付) | おはし持ちスプーン・フォーク | おはし持ちスプーン・フォーク(ケース付) |

| 対象月齢 | 7ヶ月頃~ | 1歳頃~ | 1歳6ヶ月頃~ | 1歳6ヶ月頃~ |

| サイズ(cm) | スプーン11.7×2.9×1.8/フォーク11.9×2.9×1.8 | スプーン10.3×2.5×2.7/フォーク10.3×2.5×2.7 | スプーン13.8×2.8×1.3/フォーク13.8×2.5×1.3 | スプーン13.8×2.8×1.3/フォーク13.8×2.5×1.3 |

| 詳細 | 公式ショップへ | 公式ショップへ | 公式ショップへ | 公式ショップへ |

発達段階に合わせて「にぎり持ちスプーン・フォーク」「つまみ持ちスプーン・フォーク」「おはし持ちスプーン・フォーク」の順番にスプーンの持ち方を練習するのがおすすめです。

にぎり持ちタイプは、はじめて自分で持つのに握りやすいカーブ形状と角度のついた先端部がお口までちゃんと運ぶことをサポートします。

つまみ持ちタイプは柄の中央部分が盛り上がっており、指を添えるだけで自然と手のひらに空間を作り、おはし持ちに移行しやすいつまみ持ちを練習できます。

おはし持ちタイプは、おはし持ちしやすく箸の練習につなげられるものです。上部のくぼみに指が添えやすく、下部のふくらみが手にフィットし、自然とおはし持ちの正しい持ち方をキープしやすくなっています。

作業療法士が監修しているため、安心して使えるのもうれしいポイントです。

スプーンの持ち方の練習をスムーズに進めるためのポイント

発達段階に合わせて、スプーンの持ち方の練習をスムーズに進めるためのポイントを4つ解説します。練習がうまくいかずに悩んでいる方は試してください。

- 食べこぼし対策を万全にして気軽に見守れる環境を作る

- 親がスプーンを使って食べるお手本を見せる

- 練習するご飯の温度は熱すぎ・冷たすぎを避ける

- 日頃から手を使う遊び・習慣を積極的に取り入れる

食べこぼし対策を万全にして気軽に見守れる環境を作る

食べこぼし対策を万全にしておくと、スプーンをうまく持てなくても、こぼしにくかったりこぼした後の対応が楽になったりします。

失敗を恐れず見守れる環境を作れるため、スプーンの持ち方の練習が捗るでしょう。

具体的には以下のような対策があります。

- 深さがありすくいやすい食器を使う

- プラスチック製やステンレス製の割れにくい食器を選ぶ

- 皿が滑りにくく掃除しやすいマットを敷く

- 床に防水性のあるシートを敷く

- 子どもの足裏が床につき姿勢が崩れにくい椅子とテーブルを用意する

- こぼした時にすぐ拭けるように布巾などをそばに置いておく

リッチェル「すくいやすい食器」は食べこぼし対策にぴったり

| 名称 | すくいやすいボウルS | すくいやすいボウルM | すくいやすいプレートS | すくいやすいプレートM |

| 対象月齢 | 7ヶ月頃~ | 12ヶ月頃~ | 7ヶ月頃~ | 12ヶ月頃~ |

| サイズ(cm) | φ11×4.8H | φ13×4.8H | 17.4×15×4H | 21×18.5×4H |

| 詳細 | 公式ショップへ | 公式ショップへ | 公式ショップへ | 公式ショップへ |

スプーンの持ち方の練習にはリッチェルの「すくいやすい食器」が便利です。

すくいやすい食器は、ふちが立ち上がっており深さがあります。

さらに、ふちは内側にクルッとカーブしているため、スプーンですくう時に壁となり食材を食器の外側にこぼさずしっかりすくえるのです。

スープや麺類、茶碗として使う時はボウルが向いています。品数が多い時は、1つのプレートにおかずをまとめると、食べやすいだけでなく洗い物も減らせて楽ちんです。

親がスプーンを使って食べるお手本を見せる

親がスプーンを使って食べるお手本を見せましょう。特に練習を始めたばかりの頃は「スプーン=食べる時に使う道具」ということを認識できていません。

言葉で説明するより実際に使い方を見せる方が、子どもに伝わりやすくなります。

また、子どもは真似するのが好きで上手です。スプーンに興味がない子どもでも親がやっているのを見て、興味を持つ可能性があります。

親がスプーンを持って楽しそうに食べる様子を見せて、やる気を引き出しましょう。

練習するご飯の温度は熱すぎ・冷たすぎを避ける

スプーンの持ち方を練習する時は、ご飯の温度にも気を配りましょう。

スプーンを使うと、ひとすくい分を一口で食べることになるため、量の調整ができません。温度が熱すぎると口に入れた時にやけどしてしまうため、必ず冷ましてからあげてください。

熱くてまだ食べられないとわかると、子どもが機嫌を損ねてしまうこともあります。食べられる状態になってから子どもの前に出しましょう。

また冷たすぎる場合も驚いて口から出してしまうため注意してください。

日頃から手を使う遊び・習慣を積極的に取り入れる

手の動かし方に慣れておらずスプーンの持ち方の練習が進まないケースもあります。食事の時間だけでなく、日頃から手を使う遊びや習慣を積極的に取り入れましょう。

粘土をこねたり砂をすくったりする遊びは、手のひらや手首をよく使うのでおすすめです。ブロックの組み立てなら、手を使うだけでなく集中力も身に付きます。

タオルたたみ・ボタンの留め外し・洗顔など生活面でも、手や手首を使う機会は多いです。意識的にやらせてあげることで、スプーンの持ち方の練習につながります。

スプーンの持ち方の上達には個人差あり!子どものペースで進めましょう

スプーンの持ち方が上達するスピードには個人差があります。発達段階に応じた持ち方ができなくても、慌てる必要はありません。

なかなか思うようにできるようにならず、イライラしたりぐずったりしているなか練習を進めると、親も子どもも食事の時間を楽しめなくなります。

スプーンを嫌いになると逆効果のため、子どもの機嫌が悪い時は一旦休憩してください。

練習できていなくても発達が進むことで、突然できるようになることもあります。焦らず子どものペースに合わせて、徐々に練習させましょう。

子どもの発達段階に合わせてスプーンの持ち方を練習させましょう

スプーンは発達段階に合った持ち方を練習させましょう。

はじめはにぎり持ちでスプーンに慣らし、次につかみ持ちで手首や腕の動きを習得させます。その後、親指・人差し指・中指の3本で、大人と同じおはし持ちに移行させてください。

個人差はありますが、1歳頃から練習を始めて3歳頃までに正しいスプーンの持ち方でご飯を食べられるようになるのを目指しましょう。

スプーンの持ち方を上達させるには「つまみ持ちスプーン・フォーク」「おはし持ちスプーン・フォーク」がおすすめです。

子どもの発達段階にあわせてステップアップできるため、無理なく練習できるでしょう。