【パターン別】ハイハイ期の赤ちゃんの部屋づくりのポイント

ハイハイ期の赤ちゃんの部屋づくりは、住居の広さや形態によって工夫のポイントが異なります。ここでは、以下のパターンに分けて、それぞれの状況に応じた部屋づくりのポイントを紹介します。

- 赤ちゃんのいる親子で住むには部屋が狭い場合(1K・1LDK等)

- アパート・マンションなど集合住宅の場合

限られた条件の中でも、赤ちゃんの安全と快適さを確保する方法を見ていきましょう。

赤ちゃんのいる親子で住むには部屋が狭い場合(1K・1LDK等)

- コンパクトに折りたたんで収納できるアイテムを選ぶ

- 壁に引っ掛ける・吊り下げるなど床に置かないグッズを活用する

- 家事動線に配慮した赤ちゃんスペースを設置する

ベビーベッドやベビーサークルなどは、使わない時にコンパクトに折りたためるタイプを選ぶと、部屋を広く使えます。使いたい時だけ広げて設置できるので、スペースを有効活用できます。

おもちゃや絵本などは、壁面収納を活用することで、床面積を広く保てます。ウォールポケットや吊り下げ収納などを利用して、空間を立体的に使いましょう。

キッチンで料理をしながらでも、赤ちゃんの様子が見える場所にベビーサークルを設置するなど、家事動線を考慮したレイアウトにすると、育児の負担を軽減できます。

アパート・マンションなど集合住宅の場合

アパートやマンションなどの集合住宅で、ハイハイ期の赤ちゃんと暮らす場合は、階下や隣室への配慮が必要です。

- 階下へ音・振動が響かないように対策する

- 賃貸の場合は退去時を考慮して傷・痕を残さないように工夫を行う

階下への音や振動対策として、床にクッション性の高いマットを敷くことをおすすめします。特に赤ちゃんが遊ぶスペースには、厚めのプレイマットを使用するとよいでしょう。

また、賃貸住宅の場合は壁や床に傷をつけないよう注意が必要です。壁に穴を開けずに使える突っ張り棒タイプの安全柵や、粘着テープで固定できる家具転倒防止器具などを選びましょう。

家具の移動による床の傷を防ぐために、フェルト製の保護シートを貼るのもおすすめです。騒音トラブルを避けるために、日頃からご近所とのコミュニケーションを心がけることも大切です。

赤ちゃんのハイハイ期にあるとより便利なアイテムを紹介

| 項目 | 見守りカメラLOOK |

| サイズ | 直径6.4✕9.6H(cm) |

| 保存場所 | 動画保存場所:microSD(最大128GB約14日間保存可能) ※microSDは付属していません手動保存場所:スマートフォン本体 |

| 撮影範囲 | 上下:100° 左右:360° |

| マイク&スピーカー | 〇 |

| ナイトビジョン | 〇 |

| 詳細 | 公式ショップへ |

赤ちゃんのハイハイ期にあるとより便利なアイテムである、見守りカメラLOOKを紹介します。

見守りカメラLOOKは、家事の時間や別の部屋にいるときなど赤ちゃんから目を離す際でも、見守りカメラを通して様子が確認できるアイテムです。モニター不要でWi-Fiにつなげると、スマートフォンのアプリで赤ちゃんの画像や音声が確認できます。

カメラは上下に100°、左右に360°動くので広範囲を見渡せます。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話ができるので、赤ちゃんと声のやり取りが可能です。大きな音や動きを検出すると、スマホに通知する機能が付いています。

このように見守りカメラLOOKは、家事の合間や自分の時間を過ごすときに便利なおすすめアイテムです。

赤ちゃんがハイハイを始める前に安全な部屋づくりに向けた準備をしておきましょう

赤ちゃんがハイハイをする時期に安心して過ごせる部屋づくりの工夫や、便利アイテムを使った部屋づくりのコツ、ハイハイをする時期の部屋づくりで注意するポイントについて紹介しました。

リビングでの生活は普段何気なく過ごしていますが、赤ちゃんにとってさまざまな危険が潜んでいます。紹介した便利アイテムを参考に部屋づくりをしましょう。

赤ちゃんがハイハイをする時期を安心して過ごすなら、リッチェルのパーテーションにも使えるベビーサークルがおすすめです。

ベビーサークルは工具不要でパネルが軽く、組み立てやすいです。サイドパネルやドアパネルは追加購入ができるので、成長に合わせてベビーサークルからパーテーションへとアレンジができます。

紹介した工夫を参考にして、赤ちゃんがハイハイを始める前に安全な部屋づくりに向けた準備をしておきましょう。

目次

- 【パターン別】ハイハイ期の赤ちゃんの部屋づくりのポイント

- 赤ちゃんのハイハイ期にあるとより便利なアイテムを紹介

- 赤ちゃんがハイハイを始める前に安全な部屋づくりに向けた準備をしておきましょう

- 赤ちゃんのハイハイ期はいつから?部屋づくりの準備を始める時期を紹介

- 赤ちゃんがハイハイをする時期でも安心して過ごせる部屋づくりの工夫

- 赤ちゃんが数ヶ月後にはつかまり立ち期へ移行することも考えて部屋作りしよう

- 赤ちゃんのハイハイ期を乗り切る便利アイテムを使った部屋づくりのコツ

- 赤ちゃんのハイハイ期も安心な部屋づくりにはリッチェルの「パーテーションにも使えるベビーサークル」がおすすめ

- パーテーションにも使えるベビーサークルは1枚ずつ買えるから成長に合わせて自由にアレンジ

- 赤ちゃんのハイハイ期にできる部屋づくりの工夫を場所別で紹介

- 【パターン別】ハイハイ期の赤ちゃんの部屋づくりのポイント

- 赤ちゃんのハイハイ期にあるとより便利なアイテムを紹介

- 赤ちゃんがハイハイを始める前に安全な部屋づくりに向けた準備をしておきましょう

赤ちゃんは生後5ヶ月ごろからずりばいやハイハイをし始め、自分の意志で動くようになります。行動範囲が広がるため、リビング等で過ごすときの部屋づくりに悩まれる人も多いのではないでしょうか。

そんな方たちには室内に赤ちゃんが自由かつ安全に過ごせるスペースを確保できるベビーサークルの設置がおすすめです。赤ちゃんがハイハイできるスペースを確保しつつ、自由に移動して赤ちゃんが思いもよらぬ危険から避けられます。

どのベビーサークルがいいか迷っているなら、リッチェルのパーテーションにも使えるベビーサークルがおすすめです。

本記事では、赤ちゃんのハイハイ期を安心して過ごせる部屋づくりの工夫や注意点を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

赤ちゃんのハイハイ期はいつから?部屋づくりの準備を始める時期を紹介

赤ちゃんがハイハイを始める時期は、一般的には生後7ヶ月〜9ヶ月頃と言われています。個人差があるので早い赤ちゃんでは、生後5ヶ月頃からずりばいを始めることもあります。

「そろそろ部屋づくりを考えないと…でも、いつから準備すればいいの?」と悩む方も多いです。赤ちゃんの部屋づくりの準備は、安定期に入った妊娠5カ月頃から8カ月頃を目安に済ませておくのが良いでしょう。

早めに準備を始めることで、時間に余裕を持って必要なベビーグッズを揃えたり、安全対策をしっかり行えます。赤ちゃんが活発に動き始めてから慌てることがないのもメリットです。

赤ちゃんがハイハイをする時期でも安心して過ごせる部屋づくりの工夫

赤ちゃんがハイハイをする時期に安心して過ごせる部屋づくりの工夫ポイントを8つ紹介します。

- 使っていない小物やおもちゃは片付けておく

- 床はこまめに掃除し常に清潔感を保っておく

- 赤ちゃんが広く動けるようにインテリアのレイアウトを考える

- 触れられると困るものは赤ちゃんが届く高さよりも上に置く

- キャスター付きのインテリアは簡単に動かないようにロックをかける

- 適度に日当たり・風通しのある場所に赤ちゃんのスペースを設ける

- 扇風機や暖房器具などに触れないような配置を心がける

- 使わなくなったベビー用品は都度減らしておく

使っていない小物やおもちゃは片付けておく

ハイハイをする時期の赤ちゃんは、床に落ちている小物やおもちゃを踏む・なめる・勝手に遊ぶなどの行動によって、けがや誤飲のリスクがあります。あらかじめ使っていない小物やおもちゃを片付けておくことで、赤ちゃんを危険から守れます。

逆によく使う小物やおもちゃは、出し入れがしやすい場所を決めて1ヶ所にまとめましょう。収納ケースなどに入れて赤ちゃんが触れないような高い場所へ保管するのがいいでしょう。

床はこまめに掃除し常に清潔感を保っておく

床はこまめに掃除をしてゴミやホコリなどの汚れを取り除き、清潔にしておきましょう。

掃除のときは床に掃除機をかけるだけでなく、できればウェットシートや雑巾で拭き掃除を行うのがおすすめです。

赤ちゃんが広く動けるようにインテリアのレイアウトを考える

ハイハイをする時期の赤ちゃんが広く動けるように、インテリアや家具のレイアウトを考える必要があります。

ハイハイをする赤ちゃんが安全に動き回れるように、家具は必要なものだけを置いて、使わない物は他の部屋に移動するなど検討しましょう。必要な家具もソファなど大きめの物は端に寄せるなどして、赤ちゃんのスペースを確保するのがいいでしょう。

観葉植物は赤ちゃんにとって葉っぱや土を口の中に入れてしまったり、鉢を倒したりするリスクがあります。

観葉植物を置く場所のレイアウトをチェックして、別の部屋に移動させる・ベランダに出すなど赤ちゃんが通るスペースには置かないようにしましょう。

触れられると困るものは赤ちゃんが届く高さよりも上に置く

机を設置している場合は、机の上に置いているものが赤ちゃんの届かない位置にあるかを確認しましょう。 赤ちゃんがつかまり立ちできるときに届かないか、机に頭をぶつけないかなどをチェックしておくのがおすすめです。

赤ちゃんが届く目安の高さは、床から約30センチと言われています。触られて困るものは、床から30センチ以上の場所にものを移動させましょう。

キャスター付きの家具は簡単に動かないようにロックをかける

キャスター付きで動くラックやワゴンなどのインテリアは、赤ちゃんがつかまったときに手押し車のように動いてしまい、ラックやワゴンがバランスを崩して転倒することがあります。

また、キャスター部分に赤ちゃんが手を触れてしまってラックが動くと、指をはさむ可能性があります。

キャスター付きのインテリアは、簡単に動かないようにロックをかけましょう。

適度に日当たり・風通しのある場所に赤ちゃんのスペースを設ける

赤ちゃんの過ごすスペースは、日当たりと風通しの良さが重要です。適度な日光は、赤ちゃんの体内時計を整え、健やかな成長を促す効果があると言われています。

しかし、直射日光が当たる場所は、紫外線や暑さによる影響が考えられます。カーテンやブラインドで光の量を調節し、やわらかい自然光が入るように工夫が必要です。

また、風通しが悪いと、湿気やカビが発生しやすくなり、赤ちゃんの健康に悪影響を及ぼす可能性があります。窓を開けたり、換気扇を活用したりして、こまめに空気の入れ替えを行いましょう。

ただし、風が直接赤ちゃんに当たらないように注意してください。

扇風機や暖房器具などに触れないような配置を心がける

夏の扇風機や冬の暖房器具などを床に置く際は、配置に注意が必要です。赤ちゃんが触ることができる場所に扇風機や暖房器具を置くと、機器のすき間から手を入れて思わぬ事故につながります。

エアコンなどがなく扇風機や暖房器具を設置するときは、扇風機にネットをつける・暖房器具の前に柵を置くなどの対策を施すのがおすすめです。

使わなくなったベビー用品は都度減らしておく

赤ちゃんが過ごす部屋に、ベビー用品を置けるスペースは限られています。また、赤ちゃんの月齢に応じて必要なベビー用品も変化します。

赤ちゃんが数ヶ月後にはつかまり立ち期へ移行することも考えて部屋作りしよう

つかまり立ち期は早い赤ちゃんは生後6ヶ月頃から、一般的には生後8ヶ月〜11ヶ月頃が目安です。ハイハイ期が始まってから、あっという間につかまり立ち期に移行することも珍しくありません。

特に、安全面への配慮は重要です。つかまり立ち期になると、今までより高い場所にあるものに手が届き、バランスを崩して転倒するリスクも高まります。

床にジョイントマットやクッションマットを敷く、家具の角にコーナーガードを取り付けるなど、具体的な対策を講じましょう。

ハイハイ期だけでなく、その後の赤ちゃんの成長も見据え、より長く安全に使える部屋づくりを心がけることが大切です。

赤ちゃんのハイハイ期を乗り切る便利アイテムを使った部屋づくりのコツ

赤ちゃんのハイハイ期を安心して過ごすためには、便利アイテムの活用がおすすめです。ベビーサークルやジョイントマットなど、さまざまなアイテムがありますが、最初からすべてをそろえる必要はありません。

赤ちゃんの成長や部屋の状況に合わせて、必要なものを少しずつ買い足していくのが部屋づくりのコツです。まずは本当に必要なものから選びましょう。

以下では、赤ちゃんのハイハイ期を乗り切る便利アイテムを使った部屋づくりのコツを6つ紹介します。

- フローリングの床にはマットを敷く

- テーブルや棚などの角・隙間でけがをしないようにアイテムで保護する

- 家電のコードはまとめてコンセントにはカバーを付ける

- 簡単に引き出しが開かないようにチャイルドロックを使う

- テレビや棚など倒れる危険があるものは転倒防止ベルトで固定する

- ベビーサークル・ゲートを使ってハイハイスペースを保ちながら移動を制限する

フローリングの床にはマットを敷く

フローリングの床は何も敷いていない状態だと、滑りやすく頭や顔をぶつける・フローリングの劣化でとげが刺さりけがをするといった危険があります。

赤ちゃんがハイハイしても安全な床にするにはマットを敷くのがおすすめです。また、マットに撥水効果があるとよだれなどによる汚れも取れやすくなります。 さらに、普通のマットの他にジョイントマットなど柔らかく配置を変えやすいものを使うのもおすすめです。クッション性・衝撃吸収率・防音性が高く、撥水性まで備わっています。 柔らかい素材のジョイントマットは、手や膝でハイハイをする赤ちゃんにも優しく、転倒やいす・ソファからの落下の衝撃を軽減することも可能です。

テーブルや棚などの角・隙間でけがをしないようにアイテムで保護する

赤ちゃんはハイハイで自由に動けるようになると、テーブルや棚の角・隙間でけがをすることがあります。 赤ちゃんがけがをしないように、テーブル・棚・椅子の角を保護するカバーをつけるなど対策をしましょう。

テーブル・棚・椅子の角を保護するカバーとして、リッチェルのベビーガードはがせるコーナークッションR・ベビーガード目立たないコーナークッション・ベビーガードマルチクッションRがおすすめです。 赤ちゃんがテーブルや棚にぶつかったときの衝撃を和らげて、けがを防げます。

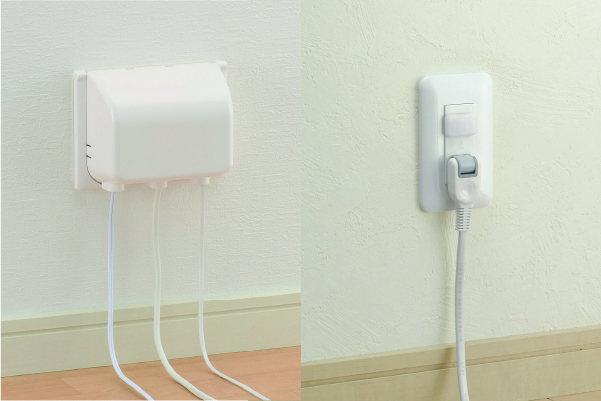

家電のコードはまとめてコンセントにはカバーを付ける

家電のコードをそのままの状態にしていると、赤ちゃんがコードを引っ張るだけでなく、首に巻き付けて窒息したり、誤ってコードを噛んでしまって感電したりする可能性があります。 家電コードの危険から守るため、不要なコードは束ねて配線収納ボックスにまとめたり、感電対策コンセントの差込口にカバー(コンセントガード)をつけたりするといいでしょう。

コンセントのカバーやキャップをつけると、赤ちゃんが簡単にコンセントを引き抜けなくなり、引き抜きや感電の危険が防げます。

コンセントのカバーとして、リッチェルのベビーガードコンセントフルカバー3連R・ベビーガードコンセントフルカバー2連R・ベビーガードコンセントフルカバーR・ベビーガードコンセントキャップRがおすすめです。

コンセントのカバーは、部屋のコンセントの型に適した商品を選びましょう。

簡単に引き出しが開かないようにチャイルドロックを使う

赤ちゃんは届く範囲に引き出しがあると、大人が目を離した隙に簡単に開けてしまいます。引き出しが簡単に開かないよう、引き出し用のチャイルドロックを使ってみましょう。

引き出しにチャイルドロックをかけると、引き出した部分に頭をぶつけるなどの事故が防げます。 また、赤ちゃんが知らない間に引き出しの中身を取り出して散らかしたり、引き出しに手を挟んだりするなどのトラブルも起こりにくくなるでしょう。

テレビや棚など倒れる危険があるものは転倒防止ベルトで固定する

テレビや棚など倒れる危険がある家具や家電は、後ろに転倒防止用や落下防止用のベルトを取り付けて固定しておきましょう。 家具や家電に転倒防止用のベルトを取り付けて倒れにくくしておくと、赤ちゃんがつかまり立ちを始めたときに手を引っ掛けてもある程度は安全です。 また、地震などの災害の際にも揺れで家具・家電が倒れるリスクも軽減できます。

ベビーサークル・ゲートを使ってハイハイスペースを保ちながら移動を制限する

部屋の片付けができない状況や家具・家電が多い部屋の場合、ベビーサークルやベビーゲートを使うのがおすすめです。 赤ちゃんがハイハイできるスペースを保ちながら、サークル内以外への赤ちゃんの移動を制限できます。使い方によっては目の届く範囲で赤ちゃんを遊ばせておけるので親も安心です。 おもちゃや絵本など普段から遊ぶものをサークル内に入れておけば赤ちゃんも安心して過ごせるでしょう。 また、赤ちゃんの成長や部屋のスペースに合わせて、サークルのパーツを追加して囲むエリアを広げることもできます。赤ちゃんにとっても狭すぎず心地よく過ごせる空間になります。

赤ちゃんのハイハイ期も安心な部屋づくりにはリッチェルの「パーテーションにも使えるベビーサークル」がおすすめ

| 項目 | 6枚セット | 8枚セット | 10枚セット(ドア付) |

| 対象月齢 | 5ヶ月~2才頃 | 5ヶ月~2才頃 | 5ヶ月~2才頃 |

| サイズ | サークル時:150✕78✕60H(cm) パーテーション時:318✕88.5✕60H(cm) | サークル時:150✕150✕60H(cm) パーテーション時:462✕88.5✕60H(cm) | サークル時:222✕150✕60H(cm) パーテーション時:606✕88.5✕60H(cm) |

| 詳細 | 公式ショップへ | 公式ショップへ | 公式ショップへ |

- 成長に合わせてアレンジが可能でベビーサークルからパーテーションに切り替えられる

- パネルの連結部はしっかりキャップで固定され頑丈で指挟みが防止できる

- パネルはプラスチック製で軽いから組み立てやすい

- 脚部はパーテーション時には直角に取り付けてパネルを安定して支えられる

- ドアパネルはロック付きで赤ちゃんは開けにくく大人は簡単に通り抜けできる

ベビーサークル・パーテーションでリッチェルがおすすめしているのが、パーテーションにも使えるベビーサークルです。成長に合わせてハイハイの時期はベビーサークル、よちよち歩きが始まったらパーテーションにアレンジできるのが大きな特徴といえます。

パネルはプラスチック製で軽く、ドライバーなどの工具は不要で組み立てやすいです。脚部に滑り止めが付いていて、パネルが倒れたり滑ったりしにくくなっています。

ドアパネルはロック付きで横にスライドさせてから上に上げて開けるため、赤ちゃんが開けにくく大人は簡単に開けて出入り可能です。

カラーはライトグレーでシンプルな色で清潔感があり、比較的どのお部屋にもなじみやすいです。

部屋の大きさに合わせてパネルの数が3種類から選べるので、部屋の大きさに関係なく赤ちゃんのハイハイ期には自由に動き回るスペースが確保できます。

パーテーションにも使えるベビーサークルは1枚ずつ買えるから成長に合わせて自由にアレンジ

パーテーションにも使えるベビーサークルは、ドアパネルやサイドパネルを1枚ずつ追加で購入できます。6枚・8枚・10枚のセットで購入しても足りない場合は追加で買えます。 成長に合わせて、ベビーサークルからパーテーションへアレンジが可能です。赤ちゃんの成長時だけでなく、引っ越しして部屋が広くなった場合などに合わせて追加購入するのもおすすめです。

赤ちゃんのハイハイ期にできる部屋づくりの工夫を場所別で紹介

赤ちゃんのハイハイ期にできる部屋づくりの工夫やアイデアを、以下に部屋の場所別で6つ紹介します。

- リビング・寝室

- キッチン・ダイニング

- 浴室・トイレ

- 玄関付近

- 窓・ベランダ付近

- 階段

リビング・寝室

赤ちゃんが使っていないおもちゃや親が使う小物などは、赤ちゃんの手が届かない場所に片付けましょう。すぐに使わないものは出しっぱなしにせず、使うときに出すのがおすすめです。

寝室では、ベビーベッド下の空きスペースによく使うものを収納すると、赤ちゃんがハイハイをするスペースを保ちながら、すぐに取り出せる収納スペースを確保できます。

家具などは壁際に寄せて赤ちゃんがハイハイをするスペースを多くとり、赤ちゃんが広く安全な場所で過ごせるように工夫するといいでしょう。

キッチン・ダイニング

キッチンは、赤ちゃんにとっては危険が多い場所です。調理器具やキッチン用品など触るとやけど・けがの恐れがあるものがたくさんあります。 赤ちゃんにキッチンへ入られると困るなら、開閉する扉のあるベビーゲートや扉のない柵などを付けて簡単には入れないようにしましょう。

ダイニングのテーブルはテーブルクロスのような布を敷く家庭もありますが、赤ちゃんのいる場合はおすすめできません。赤ちゃんがクロスに興味を持つと、つい引っ張ってしまいます。

テーブルの上には、ガラス製のものなど落とされると困るものは置かず、テーブルクロスは敷かないのが安全です。

浴室・トイレ

浴室やトイレの入り口などにあるゴムパッキンは、ホコリがくっつきやすく汚れやすいです。 上から白いマスキングテープですき間を埋めるように貼っておくと、ほこり除けになり汚れも付きにくくなるでしょう。赤ちゃんが触ったり寝そべったりしてもホコリが付きにくくなります。

浴室やトイレに赤ちゃんが入らないようにするには、柵やベビーゲートの設置を検討しましょう。 また浴室では、浴槽を覗き込んだ赤ちゃんが溺れてしまう事故も起こり得ます。赤ちゃんが1人で浴室に入れないようにドアに鍵を付ける、浴槽のお湯を抜くなど対策しておいてください。

玄関付近

玄関は段差があるため、赤ちゃんが落ちてしまうと危険です。玄関付近はパーテーションや柵などで仕切りをして、赤ちゃんが玄関から落ちない・勝手に外に出ないなど対策しましょう。

また、玄関は靴など外の汚れが付着しているものが多く、衛生面でも注意が必要です。赤ちゃんが落ちる危険性だけでなく、汚れたものを触ったり口に入れたりしないように、安全な空間を確保することが大切です。

土間部分と床部分の間にベビーゲートを設置するなどして、赤ちゃんが玄関に行けないようにしましょう。

窓・ベランダ付近

窓やベランダ付近は、特に注意が必要な場所です。窓やベランダの近くに赤ちゃんがいる場合は、誤って外に出ないような工夫が必須となります。

赤ちゃんが勝手に開けられないよう、窓には二重ロックや補助錠を取り付けましょう。また、窓を開ける際は、赤ちゃんが転落しないように、必ず大人がそばで見守ることが大切です。

ベランダへの出入り口にもベビーゲートなどを設置して、赤ちゃんがベランダに出られないようにしましょう。

赤ちゃんが物を足場にしてベランダから転落してしまう可能性があるため、ベランダに物を置かないようにすることも重要です。

階段

2階建てや3階建ての家など家の中に階段がある場合は、赤ちゃんが勝手に昇り降りしないよう、階段下にパーテーションや柵で仕切りを付けた方がいいでしょう。

基本的に赤ちゃんのハイハイ期は、なるべく1階で過ごさせるのがおすすめです。2階以上だと階段から落ちてしまう可能性があります。 普段過ごす部屋が2階以上にあるご家庭の場合は、柵やサークルを使って階段に近づかせないように厳重に対策してみてください。

【パターン別】ハイハイ期の赤ちゃんの部屋づくりのポイント

ハイハイ期の赤ちゃんの部屋づくりは、住居の広さや形態によって工夫のポイントが異なります。ここでは、以下のパターンに分けて、それぞれの状況に応じた部屋づくりのポイントを紹介します。

- 赤ちゃんのいる親子で住むには部屋が狭い場合(1K・1LDK等)

- アパート・マンションなど集合住宅の場合

限られた条件の中でも、赤ちゃんの安全と快適さを確保する方法を見ていきましょう。

赤ちゃんのいる親子で住むには部屋が狭い場合(1K・1LDK等)

- コンパクトに折りたたんで収納できるアイテムを選ぶ

- 壁に引っ掛ける・吊り下げるなど床に置かないグッズを活用する

- 家事動線に配慮した赤ちゃんスペースを設置する

ベビーベッドやベビーサークルなどは、使わない時にコンパクトに折りたためるタイプを選ぶと、部屋を広く使えます。使いたい時だけ広げて設置できるので、スペースを有効活用できます。

おもちゃや絵本などは、壁面収納を活用することで、床面積を広く保てます。ウォールポケットや吊り下げ収納などを利用して、空間を立体的に使いましょう。

キッチンで料理をしながらでも、赤ちゃんの様子が見える場所にベビーサークルを設置するなど、家事動線を考慮したレイアウトにすると、育児の負担を軽減できます。

アパート・マンションなど集合住宅の場合

アパートやマンションなどの集合住宅で、ハイハイ期の赤ちゃんと暮らす場合は、階下や隣室への配慮が必要です。

- 階下へ音・振動が響かないように対策する

- 賃貸の場合は退去時を考慮して傷・痕を残さないように工夫を行う

階下への音や振動対策として、床にクッション性の高いマットを敷くことをおすすめします。特に赤ちゃんが遊ぶスペースには、厚めのプレイマットを使用するとよいでしょう。

また、賃貸住宅の場合は壁や床に傷をつけないよう注意が必要です。壁に穴を開けずに使える突っ張り棒タイプの安全柵や、粘着テープで固定できる家具転倒防止器具などを選びましょう。

家具の移動による床の傷を防ぐために、フェルト製の保護シートを貼るのもおすすめです。騒音トラブルを避けるために、日頃からご近所とのコミュニケーションを心がけることも大切です。

赤ちゃんのハイハイ期にあるとより便利なアイテムを紹介

| 項目 | 見守りカメラLOOK |

| サイズ | 直径6.4✕9.6H(cm) |

| 保存場所 | 動画保存場所:microSD(最大128GB約14日間保存可能) ※microSDは付属していません手動保存場所:スマートフォン本体 |

| 撮影範囲 | 上下:100° 左右:360° |

| マイク&スピーカー | 〇 |

| ナイトビジョン | 〇 |

| 詳細 | 公式ショップへ |

赤ちゃんのハイハイ期にあるとより便利なアイテムである、見守りカメラLOOKを紹介します。

見守りカメラLOOKは、家事の時間や別の部屋にいるときなど赤ちゃんから目を離す際でも、見守りカメラを通して様子が確認できるアイテムです。モニター不要でWi-Fiにつなげると、スマートフォンのアプリで赤ちゃんの画像や音声が確認できます。

カメラは上下に100°、左右に360°動くので広範囲を見渡せます。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話ができるので、赤ちゃんと声のやり取りが可能です。大きな音や動きを検出すると、スマホに通知する機能が付いています。

このように見守りカメラLOOKは、家事の合間や自分の時間を過ごすときに便利なおすすめアイテムです。

赤ちゃんがハイハイを始める前に安全な部屋づくりに向けた準備をしておきましょう

赤ちゃんがハイハイをする時期に安心して過ごせる部屋づくりの工夫や、便利アイテムを使った部屋づくりのコツ、ハイハイをする時期の部屋づくりで注意するポイントについて紹介しました。

リビングでの生活は普段何気なく過ごしていますが、赤ちゃんにとってさまざまな危険が潜んでいます。紹介した便利アイテムを参考に部屋づくりをしましょう。

赤ちゃんがハイハイをする時期を安心して過ごすなら、リッチェルのパーテーションにも使えるベビーサークルがおすすめです。

ベビーサークルは工具不要でパネルが軽く、組み立てやすいです。サイドパネルやドアパネルは追加購入ができるので、成長に合わせてベビーサークルからパーテーションへとアレンジができます。

紹介した工夫を参考にして、赤ちゃんがハイハイを始める前に安全な部屋づくりに向けた準備をしておきましょう。